农村留守儿童报告:留守二代已出现 或形成代际传递

CFP供图

春节,山村里两辈、四位老人迎来两个回乡的孙女。孙女们虽在村里长大,现已走出大山有了属于自己的生活。大孙女已经成家立业,这次带着老公和孩子回家过年。刘飞越/摄

村小放学后,几位老人带着各自的孙子、孙女往家走。孩子们的父母都在北京、天津打工,一年回家一次,孩子们常年由老人们看管。刘飞越/摄

原标题:留守一代——中国农村留守儿童报告之一

编者按

农民进城产生留守儿童,全世界如此。但是,中国特殊的城乡二元结构,让这个问题变得更加深刻复杂。农民工融入之难,造就其家庭分割之剧,这在世界上都是罕见的。

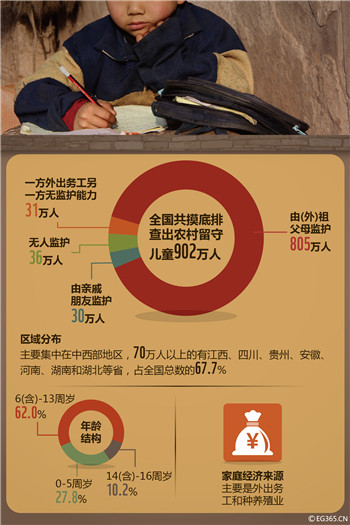

无论是3年前父母一方或同时外出的6100万,还是民政部等部门最近公布的父母皆外出的902万,都是巨大的数字。如此众多的留守儿童在家庭关爱缺失中成长,这是社会之痛。

如果说当年农村父母与孩子分离,是生计所迫,社会和个人都有其正当性,那么在我们成为“中等收入国家”以后,政府财政和家庭财产都已迈过拐点,这个正当性正在削弱。儿童保护权已应超越经济发展权。

今年2月,国务院发布了《关于加强农村留守儿童关爱保护工作的意见》,首次提出要“从源头上逐步减少儿童留守现象”,“到2020年,儿童留守现象明显减少”。这份高规格的文件,还明确规定了解决留守儿童问题的部门职责:由民政部牵头建立农村留守儿童关爱保护工作部际联席会议制度。

可以预见的是,留守儿童问题正迎来拐点。此时,一方面路径渐显,可以回望;另一方面面临攻坚,急需推力。今年3月起,本报派出多路记者,历时半年,采写了这组全景报道。希望给这个世界级现象留下一个记录,也希望它能有助于国家顶层设计得到有效落实。

..........................................................

曾经的留守儿童蒋能杰,如今留在村子里,和自己两岁半的儿子在一起。2016年夏天,坐在自己的农家小楼里,蒋能杰告诉中国青年报·中青在线记者,他不会让孩子离开自己。

蒋能杰是少有的自觉抗争者。为了不让更多孩子重蹈自己的覆辙,大学毕业后,他成了一位独立制片人,自费拍摄留守儿童题材纪录片,工作室就设在农村家里。

蒋能杰的纪录片已获过各种大奖,2014年,《村小的孩子》获凤凰纪录片大奖最佳长片奖。影片以几个留守儿童为线索追踪拍摄了6年,其间蒋能杰把公益互动做到了极致,但截至拍摄结束,留守孩子们的命运仍未有根本改变。

最新的摸底调查印证了蒋能杰的感觉。中国目前有902万父母皆外出务工的16周岁以下留守儿童。全国妇联2013年的一项研究报告测算,父母有一方或双方在外务工的留守儿童人数达6100多万。

英国BBC电视台在访问村小孩子的父母后评论,农民为中国的现代化作出了巨大牺牲,包括牺牲孩子的童年。现代化就是一把双刃剑,以往伤得更多是农村和农民。有观众在看完《村小的孩子》后,在影评中写道:“应该反转了,救救孩子。”

其实受伤的不仅是这些孩子,还有整个社会。上世纪90年代成批出现的留守儿童,迄今已有一代人,有过无父(母)陪伴经历的人约占同龄人口的五分之一。这个人群中相当比例的人留有心理阴影,是整个社会的隐疾,负面影响正逐渐显现。

更让人担忧的是,留守二代也已出现,这可能形成代际传递。“该调整的时候不调整,该反哺的时候不反哺,这必将埋下更大后患”,记者采访的多名专家这样警告。

蒋能杰记得,有一次做完关于留守儿童的放映活动后,他曾和一个观众吵了起来。站起来发问的观众理直气壮地说:“我该纳的税纳了,你这个片子应该放给官员看。”蒋能杰告诉他:“你们不是没关系的,他们的孩子如果出了问题,也可能影响到你的孩子。”他说着有点激动,“一个不健全的制度下,没有谁能置之度外。”

社会之痛

蒋能杰家的黄色小楼,矗立在村头。这栋“名声在外”的小楼,一层是小卖部,二层的一间则是汇集了各方捐赠的图书室。如今这里成了村里孩子新的聚集中心。

蒋能杰和他的助手是村里少见的青壮年。村子比蒋能杰小时候更空了,这个群山环绕的湘南村庄原本有1700多人,但其中900多人外出打工,剩下的都是老人和孩子。现在,村里10个孩子中就有8个是留守儿童。蒋能杰本人也曾是其中一员,他上小学4年级时,妈妈南下打工,10年后,爸爸也去了广东,当了一名建筑工人。

1984年,蒋能杰出生的前一年,国务院出台了《关于农民进入集镇落户问题的通知》,松开了农民进城务工的口子。第二年,全国外出打工的农民一下子突破了2000万,比改革开放初期高出10倍。也是在1984年,中国的粮食产量从1978年的3亿多吨,增长到了4亿多吨,建国以来首次出现粮食过剩的供求波动。

这是实行“大包干”带来的生产力解放,但也对农业人口产生挤出效应。许多研究者认为,这是当年出台进城松动政策的一个大背景。

上世纪90年代初,进城风吹到了蒋能杰所在的湘桂交界的小村。蒋能杰的父亲记得,1994年前后,村子出去打工的人开始增多,到1996年,蒋能杰的母亲也南下到广州的一间玩具厂工作。

城乡收入差距急剧拉大,从1985到2006年,城乡居民人均年收入比从1.73∶1扩大到3.27∶1。这个差距足以让农民骨肉分离也再所不惜。

1994年分税制改革,农民的实际税费有所加重。同时,农村福利体系随着人民公社制解体,新的福利制度又未跟上,农民的教育和医疗负担也加重。1994年到1996年,农民种地基本不赚钱,有的甚至还倒贴钱。

有一年蒋能杰的母亲过年回家,11岁的小儿子吃饭时说:“我8岁没到你就出去了,我都没有得到过母爱。”“我听了很伤心,眼泪都要掉下来。我说,我是在外面给你们挣钱啊。”蒋能杰的母亲回忆道。

农民向城市迁徙,产生留守儿童,各国如此,“但中国与其他国家最大的差异是户籍制度”,联合国儿童基金会驻华代表Rana Flowers曾对记者说,这让中国的留守儿童问题变得更加深刻和复杂。

中国的城市户口附着了住房、医疗和教育等诸多社会权益,不是城里人就会遇到种种限制,让你待不住留不下,尤其是孩子入学,成了城市控人的重要手段。因此,分居城乡成了许多打工家庭的无奈选择,也由此诞生了无数骨肉分离的痛苦记忆。

问答网站知乎上曾流传一篇讲述留守经历的万字长帖,迄今已收获了3000多个点赞。作者这样写道:

每次从城里回来,都要一个星期疗伤,我不停地哭,很多次心痛到无法呼吸。默默吃饭的时候也忍不住啜泣,这会招来外公的大发雷霆,他大概不懂或者是因为无能为力。

有一次我爸妈说要回来看我,从得知消息的那天起,我就坐在院子里望着马路上的大巴车,当我察觉到大巴车好像速度慢下来的时候,我就屏息凝神,而当它从我面前驶过,我内心又布满失望,然而,没走几步,它好像停了下来,我又重新燃起希望,但是最后却发现,下车的并不是父母。这种情绪上的起伏时常折磨着一个不到10岁的孩子。

我记得很小的时候,爸妈回来看我,我晚上总是会搂着妈妈问她,能不能再多待一个太阳升起的时候?她说,只要我把课文背熟,她就会回来。

所以,小时候语文课本里的每一篇文章我都背得滚瓜烂熟。然而,她并没有回来很多次。

有一次,我弟弟过生日,那天下着大暴雨,早上上学时外公告诉我,爸妈今天会回来,我记得那天中午最后一节课是一个小测验,我拼命做题,提前交了卷,冒着大雨往家里奔,但,当我回去的时候,爸妈已经带着弟弟刚离开。我追着车子奔跑,边跑边哭,这种感受,实在太痛苦了。

谁又不想把孩子带在身边呢?实际上,相当数量的进城务工家庭尝试过让孩子进城生活,但大多数孩子最终还是返回家乡,成为“回流儿童”。据公益组织歌路营统计,现有寄宿学校中回流儿童已占到22.5%。

“来回拉锯,其实给孩子带来的心理伤害更大。”专家们写道,“那是更深的一种痛呀!”

麻木者醒来

2014年7月的一天,一个匿名网友在知名网站知乎发起了一个提问:“曾经的留守儿童长大后是个什么状态?“

帖子快速发酵,到现在,帖子下已盖起来了16页高楼,300多人分享了自己的故事。

这是曾有留守经历的一群人的集体倾诉。“只有当个人的痛苦体验进入集体关于自我身份意识的核心时,创伤才出现在集体层面。”上海行政学院刘建洲教授这样分析道。

知乎跟帖中许多人都是成年后才知道自己曾是留守儿童。“当时不觉得有什么特别,周围家庭都是这样,父母不出去反而不正常了。”蒋能杰对记者说。直到20岁,上大学的蒋能杰看到一篇关于留守儿童的文章,才突然感觉心被刺中了。

这种自省是隐秘而迟到的,在现实生活中,留守儿童身份认知常被当事人本能抗拒。中国青少年研究中心副研究员张旭东曾组织学生进行过返乡调查, 有个同学家访一个留守家庭时发现一个细节,孩子在学校发放的信息表“是否是留守儿童”一栏,写的是“否”,访谈者小心翼翼地问他为什么这样填,孩子就立刻把话头岔开了。

访谈过程中,“电视里开始播出一个留守儿童电视片,他像被刺痛了一样,立即站起来换了台。”据学校后来的总结,这次回乡调查中,当问到是否喜欢留守儿童这个词,被访者全都回答否定,并表示不愿意接受别人帮助。

当事人的刻意隐藏让许多观察者产生了迷惑。2016年,报告文学作家关军受公益组织“上学路上”委托,住到甘肃一所九年制乡村学校采访了3个月。刚接触到基层教育工作者,他听到的却是“留守儿童并不是个严重问题”。

新旧两任校长都认为,当地家长大多不关心孩子的学业,甚至有打骂孩子的恶习,“这样的家长留在家里又有什么温暖?”隔辈抚养总归要温和得多,哪个更有利于孩子的身心健康,他们认为“很难说”。

家人不在身边会影响子女的学习吗?受访的几位老师都觉得,情况因人而异,有的孩子会放松学习,有的孩子则更加自律。至于青春期问题,“所有孩子都有的吧,而且留守孩子很多,大家一样,也就没啥可自卑的。”

“留守儿童是个伪问题”,这个观点上下都有很多支持者,“难道这只是社会精英的臆想,被人为夸大了吗?”关军一度对自己此行的意义产生了怀疑。

实际上,对留守儿童问题的认识,全社会都经历了一个逐步深化的过程,并呈现了精英先导的鲜明特征。

最早的关注来自学界。1995年2月,孙顺其发表在《教师博览》杂志上的《留守儿童实堪忧》一文,可视为最早讨论农村留守儿童的文章。2001年6~7月,史静寰教授等进行了“农村外出劳动力在家子女状况研究”,这是最早的留守儿童专题研究。自孙顺其文章后近10年,这个问题只做为一个概念讨论,政府没有介入,媒体也少有报道。

转折出现在2004年。这年5月,教育部召开了“中国农村留守儿童问题研究”座谈会,次年5月全国妇联又在郑州召开“全国农村留守儿童支援行动研讨会”,据曾参加“郑州会议”的中国人民大学教授段成荣回忆,“各省市妇联、共青团、关工委,加上学者两三百人,可能是头一次就留守儿童问题召开如此大规模的会”。

两次会议都认为留守儿童问题已是严重社会问题,但会议只是“研讨”,没有提出更多实际的措施。“当时没有调查数据,会议报告也承认现状认识不清。而且妇联毕竟只是个群团组织,没有权力部门协调,很难有实质进展。”中国农业大学叶敬忠教授曾这样评论。

但这两次会议确实推动了社会对留守儿童的关注。2005年,第一本关于留守儿童的书籍《关注留守儿童》出版,学界、舆论界的讨论迅速增多。

国家层面的关注, 2006年是个重要年份。在这一年全国两会上,24位政协委员提交了《关于为农村留守儿童建立成长保障制度的提案》。同年秋天,国务院农民工工作联席会议办公室、全国妇联等12个部门共同组成了农村留守儿童专题工作组。

2008年,“留守儿童”字眼首次出现在中央一号文件中。自2012年开始,每年的政府工作报告上,农村留守群体的保障问题都成为固定的内容。

“到2010年,留守儿童问题已得到上下普遍重视,但社会的认识还限于对当下问题的忧虑,还没意识到这个人群心理问题潜在的后患。”长期追踪报道留守儿童的记者陈然说,“当第一代留守儿童成年走入社会,尤其自己成为父母后,他们的心理问题就开始集体显现,尤其“富士康13连跳”后,学界才率先关注到这个问题的潜在后果。”

“至于‘知乎高楼’式的倾诉,应当被看作是一种集体自省。”陈然说,除了身份认同,他们在对待自己后代问题上也表达了格外一致的警醒:

“以后我们有小孩儿了绝对要带在自己身边,就算再累也得带着。”

“如果没有经济条件,我不会把孩子生下来。”

“我不会生孩子了,女,25岁。”